Cuatro y cuarto de la madrugada. Suena el despertador, y las primeras impresiones al abrir los ojos son poco halagüeñas: llueve con ganas y la tos y el dolor de cabeza continúan en el mismo plan que anoche. Aun así, la realidad manda y las inclemencias del clima y una triste gripe están muy lejos de ser razones suficientes por las cuales desentenderse de las obligaciones laborales. En menos de una hora estoy saliendo por la puerta rumbo a la oficina.

En efecto, la mañana se presenta desagradable. El frío y la lluvia rememoran la grata sensación de estar en la cama, tranquilo, relajado y… calentito. Por suerte empezamos bien: un taxi se acerca veloz, y enseguida me sitúa a la puerta del bar en donde todas las mañanas, desde hace ya cerca de dos años, tomo mi primer café del día. Estamos de enhorabuena; además de los dos mismos clientes habituales y de Ángel, dueño y camarero del local, hoy también nos acompaña un joven de apariencia algo desaliñada, dormido en una esquina con la cabeza malamente apoyada sobre la pared. Su aspecto da pistas sobre la ajetreada noche vivida. Mientras espero que se haga el consabido café y la tostada de aceite, Ángel se me acerca por detrás de la barra. Trae consigo el periódico deportivo y doy por sentado que en breve mantendremos una de nuestras acostumbradas tertulias futbolísticas. Lejos de esto, tras una rápida mirada al joven, se sonríe, a la vez que con disimulo le señala con la intención de que me fije en él. Al parecer, la razón de su presencia aquí soy yo; me está esperando. Cuando Ángel llegó esta madrugada para abrir el bar, el muchacho ya estaba en la puerta, empapado y con el gesto desencajado. A su opinión, está muy fumado: aunque el agua le chorreaba de la cabeza hasta los pies y tiritaba de frío, se debe haber mantenido a la intemperie durante bastante tiempo, apoyado en la pared con una simple americana como único abrigo. Cuando Ángel se disponía a levantar el cierre, se le acercó preguntándole si todavía venía a tomar café un señor que se dedica a resolver casos extraños relacionados con apariciones de difuntos. La forma de preguntar convenció a Ángel y, tras afirmarle que así era, le invitó a esperarme dentro del bar…

—Mira —me explicaba Ángel—, le preparo una taza de caldo caliente y no atinaba ni a llevárselo a la boca. Tiene una tiritona de órdago. ¡Hasta la tragaperras de al lado ha desayunado caldo esta mañana! ¡Sí se ha revuelto bien el chispazo de jerez con el caldo, sí!

Al volver a fijarme en el muchacho, le veo despertar; quiere sacudirse la modorra. Después de varios intentos por desperezarse, su mirada me encuentra y el hecho parece espabilarle del todo. Me observa, pero no me doy por enterado. En plena faena con la tostada, espero sea él quien se acerque. Este rincón donde siempre me coloco resulta el más discreto del bar; en el caso de una necesidad urgente de contarme algo que no pueda esperar a llegar a la oficina, aquí podremos hablar libres de la curiosidad del resto de asistentes. Ángel, quien también se ha percatado del regreso al mundo del chaval, le advierte con tono jocoso de mi llegada. Decidido, se acerca y toma asiento en el taburete libre que tengo al lado.

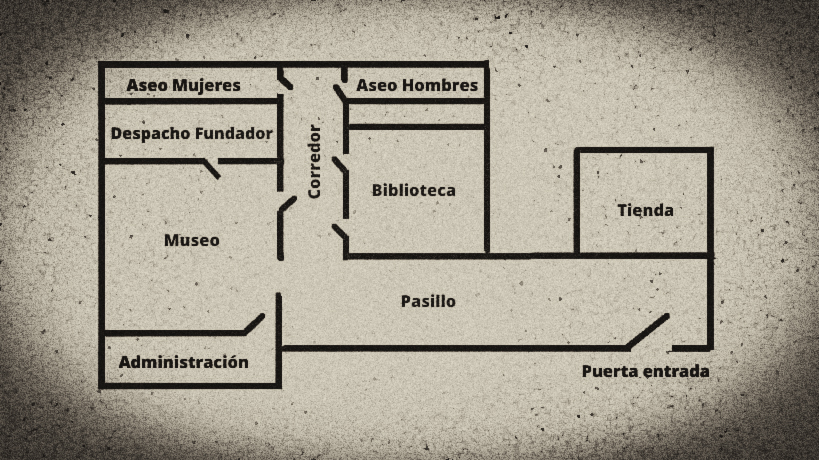

La conversación tampoco se hace esperar. Correcto, comienza por presentarse mientras me ofrece la mano en señal de saludo. Su voz lo dice todo y enseguida descarto al alcohol o a cualquier tipo de sustancia responsable de su aspecto físico. Habla con claridad, directo y sin balbuceos. Se llama José, más conocido por Pepe, y dice llevar toda la noche deseando hablar conmigo. Efectivamente, en un edificio cercano al bar, justo donde yo tengo el despacho, se encuentran las oficinas de una antigua fundación de carácter humanitario. Hoy en día, estas oficinas se han convertido en la sede de una asociación cuyo fin es difundir y custodiar los principios de la fundación. Ya casi desaparecida, nadie duda de la importante labor que llevó a cabo durante aquellos días de guerra y postguerra vividos en nuestro país. En sus instalaciones, de forma gratuita, muestran el despacho principal de su afamado fundador tal y como este lo dejó en el momento de su arresto por causas políticas, además de fotografías, material sanitario, banderas, brazaletes, panfletos, libros, carteles y otros enseres utilizados por quienes se comprometieron en esta causa. Pepe está al mando de la tienda: un pequeño cuarto dispuesto en estas oficinas donde, con el fin de recaudar algo de dinero que les permita continuar ejerciendo su labor, venden, aparte del característico merchandising, algunos objetos cuya antigüedad data de los mismos comienzos de la Fundación. Yo ya conocía este lugar. Tiempo atrás, al enterarme por casualidad de que este sitio se encontraba un piso más arriba, subí a conocerlo: esas cuatro paredes encierran mucha historia; en mi opinión, es un lugar interesante de visitar.

La manera de expresarse, la forma de describir lo que a todas luces sería el escenario de alguna experiencia extraña, me llevó a interrumpir ese ímpetu suyo por hacerme conocedor de ella cuanto antes. Le propuse trasladarnos al despacho donde charlaríamos con mayor tranquilidad. Aun cuando de primeras aceptó sin reparo, repentinamente cambió de opinión al indicarle la ubicación de este. La sola idea de volver a atravesar el portal y subir de nuevo las escaleras empalideció su rostro; retrocediendo despacio, se volvió a sentar sobre el taburete con el brazo apoyado en la barra y la mirada perdida en algún punto del infinito. Sin duda, lo mejor era dejarle hablar y conocer lo sucedido. Pepe, tras reponer el semblante y pedir otro par de cafés, comenzó a contarme…

—Ayer, dediqué toda la tarde a terminar de completar el habitual balance de fin de año. Ya estaba solo desde un buen rato antes de acabar. La tarde no había sido concurrida; esta semana no hay prevista ninguna conferencia ni presentación de ningún libro, así que nos quedamos en cuadro los cuatro de siempre. Bueno, más que en esta semana, salvo la copa de Navidad ofrecida este viernes pasado, no se ha hecho ningún otro acto durante todo diciembre. Con exactitud no puedo decirte a qué hora terminé. ¡Estaba harto de escuditos, llaveritos y chuminadas parecidas! Es desesperante, cuentas cualquier material una vez, lo apuntas, lo vuelves a contar para asegurarte y ya…, ya la has fastidiado, ¡no coincide! ¡Acabas loco!

Calculo que serían las once de la noche. Como siempre, apagué la luz de la tienda y me dirigí al final de la oficina para coger el abrigo; todos lo colgamos en el armario de administración, y para llegar hasta administración, ¡ya sabes!, hay que patearse la oficina casi por entero. Se recorre el pasillo de entrada, pasas por delante de la pared de la biblioteca o sala de conferencias y llegas al museo en donde, nada más pasar dentro, a la izquierda,  se encuentra este despacho. Y eso mismo hice yo. Sin embargo, durante este trayecto, ya algo llamó mi atención: el sonido de mis pasos era acompañado por otro ruido acercándose por detrás. Es cierto, esos suelos de madera tan viejos crujen antes de ponerles el pie encima; aun así, no sé cómo decirte, no era normal. Era un ruido descarado, no trataba de ocultarse. Al llegar delante de la biblioteca, me detuve. Sin moverme, anuncié mi marcha casi a gritos y esperé alguna contestación; nadie respondió; pero en ese instante…

se encuentra este despacho. Y eso mismo hice yo. Sin embargo, durante este trayecto, ya algo llamó mi atención: el sonido de mis pasos era acompañado por otro ruido acercándose por detrás. Es cierto, esos suelos de madera tan viejos crujen antes de ponerles el pie encima; aun así, no sé cómo decirte, no era normal. Era un ruido descarado, no trataba de ocultarse. Al llegar delante de la biblioteca, me detuve. Sin moverme, anuncié mi marcha casi a gritos y esperé alguna contestación; nadie respondió; pero en ese instante…

¡Una corriente helada pasó por mi lado!

¡Te lo juro! Cuando estaba ahí parado, a la espera de a ver si alguien contestaba, una corriente fría, ¡pero fría de narices!, cruzó como una moto entre la pared y yo con un ímpetu…, que, bueno, me dejó helado. Luego, continuó por el pasillo y, al entrar al museo, se metió en el despacho del fundador. Nada más meterse en él, la puerta de este despacho salió desplazada y, tras rebotar contra la pared, se cerró con tal mala leche que todavía no sé cómo los cristales no se fueron a tomar viento. Cuando pasó a mi lado, sentí una sensación similar a un corte. ¡Pensaba que me había pegado un tajo! Fue rozarme, ¡na!, un toquecito nada más y, ¡de verdad, igualito a cuando me corto con la cuchilla de afeitar! Era raro, pero no noté sangre ni ninguna herida. Necesitaba salir de allí y, rapidito, continué para coger el abrigo.

Al llegar al armario, estaba mosca. Mosca por no decir otra cosa, ¿sabes? Llevo el suficiente tiempo cerrando todas las noches, cerrando además yo solo, conozco de sobra la oficina y, ¡en la vida se ha visto una corriente de aire así! Notaba cómo la dichosa ansiedad de las narices empezaba a fastidiar. ¡Cómo no, faltaba ella! Llevaba ya meses sin aparecer, tranquilo y sin sofocarme por nada y, ¡hala, tócate!

Estaba acorralado. Acababa de hacer el primo al ir a buscar el abrigo: yo solito me había metido en la boca del lobo. Ahora tenía que recorrer el mismo camino al revés para verme fuera de la puñetera oficina. Al girarme para salir de administración, el estruendo de una silla arrastrándose surgió de repente, mientras la puerta del despacho del fundador se abría de golpe y la voz de un hombre la emprendía a gritos:

—¡Jaime, apaga todas las luces, cierra la puerta y no te muevas! ¡Ya los tenemos aquí y estos vienen a por nosotros!

No sé qué demonios hice con el abrigo. Tardé en sacudirme la impresión. No te puedo decir cuánto, bastante, supongo… No dejaba de temblar y, desde luego, hubo un lapso de tiempo en el cual, si no llegué a desmayarme del todo, sí estuve un rato sin enterarme de nada. Las fuerzas también parecían negarse a pasar de nuevo por delante del despacho donde acababa de escuchar la voz de ese hombre tan alarmado; pero tampoco tenía otra. Un nuevo crujido en el suelo provocó que, sin pensarlo, echara a correr dirección a la calle. En un “plis” había salido de administración, rebasado la puerta del despacho en cuestión y, al pretender continuar…

¡La imagen de un hombre apareció de la nada!

Al otro lado del pasillo, erguido y colocado de perfil, permanecía inmóvil, obstaculizando mis ganas de salir de allí. Enseguida, al advertir mi presencia, levantó el brazo para con la mano indicarme que esperase. No hizo falta explicación de ningún tipo. Desde el primer momento te das cuenta de que ese hombre, un humano normal, como lo podemos ser tú y yo ahora, no lo era. ¿Qué era?, ni puñetera idea. Tampoco me cabe duda de que lo mejor hubiera sido seguir corriendo, aunque esto conllevara sacarlo del pasillo a leches. Por lo menos, hubiera salido de la oficina; pero fui incapaz. Llevo toda la noche dando vueltas a esto, ¡con lo “echao pa’lante” que soy para otras cosas…! De repente, echó a correr hacia mí; asustado, retrocedí hasta donde pude. Venía derechito. Busqué algo con lo que defenderme, pero cuando ya lo tenía muy cerca, giró y se metió en la biblioteca. Sujeto al pomo de la puerta, se llevó el dedo a los labios con la intención de que no hiciese ruido. Un momento después, gesticulando con la mano, me indicaba que yo también pasara dentro de la biblioteca. No hubiera entrado a ese cuarto con él ni por todo el oro del mundo, y no pensaba en hacerlo de no haber sido porque, de improviso, como si se hubiese vuelto loco, su voz comenzó a sonar con un tono ensordecedor. Cuando habla, cada palabra suya se convierte en un repentino sonido inaguantable. No es por el volumen. No sé decirte el motivo por el cual suenan de esa forma tan desagradable. Cada una se repite tres o cuatro veces antes de dejar de oírse, pero las dos primeras, sobre todo la primera, es horrible. Encima, él se expresa de la misma forma que nosotros: construye frases, y al juntarse palabra con palabra, ¡no veas!, te desquicia. Bueno, lo de hablar igual es un poco relativo; a veces dice cosas que vale…, parlotea en cristiano, pero ni puñetera idea de lo que pretende decir. Y, bueno, ya te imaginarás lo siguiente… entré con él. ¡Ya!, fue una locura; ¡ya lo sé!

Al entrar yo en la biblioteca, continuó con la puerta entreabierta, pendiente de lo que ocurría fuera. Parecía como si esperara la entrada de esos mismos que yo antes había escuchado a la otra voz advertir de su llegada. Al verle de cerca, mi estómago se encogió: si la voz del pollo este ya mosquea, cuando te fijas en la facha que calza, ya alucinas. Su cuerpo, no sé cómo decirte, se mueve constantemente; no para quieto. Se balancea en un radio pequeño, sí, pero se aprecia a la perfección. No es que aparezca y desaparezca, no, es simplemente que no se está quieto: se mueve, va y viene, ¡igual que si estuviera en mitad de un mar mecido por las olas! Físicamente, es alto, muy delgado y viste con un elegante traje gris y sombrero. La cara, si es que consigues verla, recuerda a la del actor protagonista de la película esta de “La Lista de Schindler…” ¡No sé qué, Neeson! Yo no escuché ni vi qué demonios acababa de pasar en el otro extremo de la oficina, pero alarmado, me apremió a seguirle. Ligeritos, nos dirigimos al final de la biblioteca; según dijo, a oscuras, sentados en el suelo, detrás de un montón de sillas viejas apiladas, no nos encontrarían; no llegarían hasta allí, los libros les provocan urticaria solo con verlos. Yo, tío, lo único que veía delante de mí era el taburete que don Pedro utiliza para dejar y coger libros; yo un montón de sillas apiladas, no veía por ningún lado. Permanecimos sentados, quietos, sin movernos durante bastante tiempo o, por lo menos, esa impresión me dio. Quizás fuese el acojone. Lo pasé mal. Aparte de la tensión de verte en un caso tan…, no sé cómo decirte, el miedo a si el colega este la va a emprender a golpes, te va a morder el cuello o te va a dejar para albóndigas con una sierra eléctrica, pesa de narices. Para mí lo más fastidioso del asunto era que cuando le medio rozas, tío… ¡Hace chispa! ¡Tú no veas los calambrazos que reparte el “nota” cuando le tocas un poquito! Después, ya te digo, pasado un rato largo, me miró y, tras unos segundos de espera, como si intentase escuchar algún ruido, me habló con esa horrible voz suya. Por el gesto, supones que intenta cuchichear; a ti te rompe los oídos, pero bueno, lo llevas. Me dijo su nombre, se llama Domingo, y cuando le das la mano, la tuya se queda hecha mierda de la sacudida. Habla y te das cuenta de que sus palabras no se refieren a nuestro tiempo; no aluden a este 2018. Comentaba hechos y mencionó nombres, con los cuales fue fácil deducir el momento de la historia referido: postguerra avanzada, diría yo.

Lo bueno del asunto, lo realmente curioso, ¿sabes qué es? Ese hombre, engendro, presencia o espíritu, consigue tranquilizarte. Su forma de hablar te hace olvidar el miedo. Sí, ya sé que suena raro. ¿Cómo la aparición de un personaje semejante puede relajar en vez de acabar contigo del susto? Pues sí, tío, ocurre. Al principio, falta poco para que te hagas todo encima, pero cuando estás cerca de él, aun con esa horrenda forma de hablar, con las sacudidas eléctricas y todo eso, algo raro pasa en tu mente y, ¡na!, simplemente te fías, no percibes que te vaya a hacer nada malo. ¡Claro, esto después de un rato! Al principio, no te rezas más oraciones porque el Padre Nuestro y poco más… ¡Ya sabes; la asignatura de Religión se aprobaba sola! Y, ¡fíjate!, esta sensación me fue viniendo según le escuchaba poner a parir a todo Dios. Aun así, ¡no sé!, desprende algo capaz de hacer desaparecer el miedo y crearte la sensación de que estás con un conocido; conocido desde hace mucho tiempo.

De pronto, un nuevo estruendo en la puerta principal le interrumpió: alguien trataba de tirarla abajo; gritos, insultos y amenazas se escucharon a la vez desde el descansillo. En breve, la puerta cedió y el crujido del suelo de madera reveló que ahora ya sí que no estábamos solos. Los gritos y las anteriores amenazas ya se oían dentro de la oficina. Domingo se estremeció y toda la biblioteca pareció temblar. Fuera, se escuchaba el ruido de todo el mobiliario precipitarse contra el suelo con violencia. La voz de un hombre alentaba con genio al resto de la gente que le acompañaba: debían revolver absolutamente todo; cualquier papel en el cual aparecieran nombres debía ser requisado y, sobre todo, debían arrestar a todos los perros que trabajasen en esa oficina. Domingo renegó de la situación y, tras comentarme lo fea que se había puesto la cosa, sacó del bolsillo interior de su americana un cartoncillo parecido a una tarjeta. Lo mantuvo en su mano mientras, sin levantar el trasero del suelo, se giró hacia mí. Además de su extraño aspecto, pude ver el rostro de un hombre muy preocupado, por no decir asustado, cuando en esas milésimas de segundo deja la cara quieta. Al ver esto, yo me puse a llorar. ¿Recuerdas aquella palabra que cuando eres niño parece la solución a todos los problemas? Sí, hombre, esa que cuando te caes o tienes miedo de algo te viene a la cabeza enseguida, pues yo solo pensaba en ella: quería llamar a mi madre con todas mis fuerzas. Domingo puso su mano en mi boca; trataba de que no dijera nada, pues al parecer, alguien se disponía a entrar en la biblioteca. Yo no llegué a verlo, tampoco me apetecía asomarme mucho; pero desde entonces no he dejado de temblar. Serio, Domingo se dirigió a mí: no teníamos mucho tiempo y necesitaba que le hiciera un favor, un favor imposible de cumplir ya por su parte. Según él, yo debía estar tranquilo; seguramente, ni se darían cuenta de mi existencia. Después, me entregó el documento extraído de su americana…

—Escúchame bien, hijo —comenzó a explicarme Domingo—. Debes encontrar el Alma de esta mujer y encontrarla pronto. Olvídate del tiempo, de años, de meses, de días; tan solo limítate a buscar. Si te paras a analizar, perderás y ella pagará las consecuencias. Alguien debe de ser capaz de ver su espíritu para acabar de una vez por todas con ese cautiverio. Si no lo consigues, habrá de continuar errando eternamente y solo nosotros seremos los responsables de que se aleje del destino de los muertos.

¿Qué te parece? Mil dudas surgieron en mi cabeza, pero ninguna podría salir de ella: justo cuando iba a preguntar, ambos observamos cómo la puerta de la biblioteca se abría despacio. Unos pasos avanzaron y enseguida, los gritos de un hombre alertando a otros y un chasquido, igual al que se escucha en las películas cuando alguien carga una escopeta, provocó que Domingo levantara rápidamente las manos y fijara la mirada en un punto de la sala donde yo no distinguía absolutamente nada.

Al momento, otros hombres se acercaron. Sé que eran hombres y varios por sus voces, por sus comentarios, no porque yo consiguiera verlos; cumpliendo las órdenes de uno de ellos, nos pusimos de pie. Un fuerte hedor a sudor y un pestazo a tabaco invadieron el lugar. Se podía apreciar nubecillas de humo desaparecer al poco de manifestarse. ¡Fumaban! Esos recién llegados a la biblioteca fumaban y yo tan solo distinguía algo del humo de sus cigarros. ¿Cómo podía ser? Si era capaz de ver a Domingo, entonces…, ¿por qué no al resto? Pero claro, para variar, hablé demasiado pronto. ¡No podía ser! Te doy mi palabra, Domingo seguía estando ahí, a mi lado; lo sentía a mi izquierda. Pero, tío, de repente, aunque estaba, ¡dejó de estar! Giré la cabeza y no le veía. ¡Había dejado de poder ver su imagen! Algo raro pasó durante ese segundo de levantarnos del suelo. Bueno, suma y sigue, ¿no?, porque poco de normal había hasta entonces. En ese momento, una nueva corriente helada pasó por delante de mí, tan cerca que las puntas de mis zapatos reflejaban marcas de humedad. Pasó y se detuvo frente a Domingo. Había una diferencia brutal de temperatura en apenas un milímetro de distancia. Ponías la cara de frente y no se palpaba nada especial; mirabas a la izquierda y una sensación similar al hielo puro te abofeteaba la jeta; te hacía daño. La hostia de un puño contra la cara de alguien y el consiguiente quejido de dolor me hicieron volver a la realidad, si se puede llamar así; Domingo debió parar con la jeta aquella hostia. Un segundo después, un nuevo latigazo me estremeció: la mano de Domingo acababa de apretar la mía en señal de ánimo, pero, tío, al hacerlo, me pringó de algo. Yo con mucho disimulo bajé la mirada, ¡en mis dedos tenía restos de sangre! De verdad, colega, te sonará a trola, ¿cómo un Fantasma va a sangrar?, pues te lo juro. ¡Mira, no me he lavado las manos para podértelo enseñar!

Uno de los hombres presentes en la biblioteca y negados a mi vista, el mismo “bandarra” que al entrar en la oficina alentaba al resto, ordenó llevar a Domingo no sé a dónde; lo siento, no le entendí. Ni te imaginas cuántas corrientes de esas gélidas y chispazos de electricidad pude sentir durante un rato de verdadero acojone: un barullo infernal de voces gritando, insultos, golpes y objetos impactando contra paredes y suelo surgió tras la orden de llevarse a Domingo. Forcejeaban con él y, al parecer, este, lejos de facilitarles las cosas, se revolvía mientras a voces insistía en ser liberado de inmediato. Hubo ocasiones en las cuales, de improviso y durante, ¡na!, una décima de segundo, aparecía de la nada un brazo, un cuerpo, la figura entera de Domingo siendo arrastrado, papeles revoloteando, ¡yo qué sé!, y, ¡pum!, desaparecían. Yo, temblando como un pollo, seguí pegado a la pared; sin mover un músculo, esperaba mi turno. Así estuve bastante tiempo. Escuché a la perfección varias conversaciones entre distintas personas y de diferente contenido. Pasado un tiempo, un portazo y un continuo silencio anunciaron su marcha; la marcha de todos ellos.

¡Tú fíjate! Por ir a buscar el puñetero abrigo, me comí todo esto para luego dejarlo allí tirado. Cuando sentí todo en calma, salí de la oficina echando leches. Ya en la calle, desesperado y sin saber a quién acudir, recordé una conversación de varios compañeros: hablaban de ti, de tu dedicación en el mundo del misterio, de tu oficina en el piso de abajo e incluso, Jesús, el contable, conocía tu rutina de desayunar aquí a estas horas de la mañana. No sabía a quién más poder recurrir. ¿A quién demonios le vas a contar esta aventura? Y, la verdad, aunque las he pasado mal durante todo ese rato, y en varias ocasiones he pensado en pasar de todo y marcharme a mi casa sin esperarte ni contarte…, tío, ¡no sé cómo decirte!, pero no puedo. Siento remordimientos de conciencia si ahora cojo y me voy sin ayudar a Domingo a encontrar a esa mujer. Bueno, el Alma de esa mujer, mejor dicho. No te calientes la cabeza, no quiero explicaciones de lo sucedido, ¡quita, quita!, yo ya tengo mi idea y con esa quiero quedarme. Eso sí, necesito ayuda.

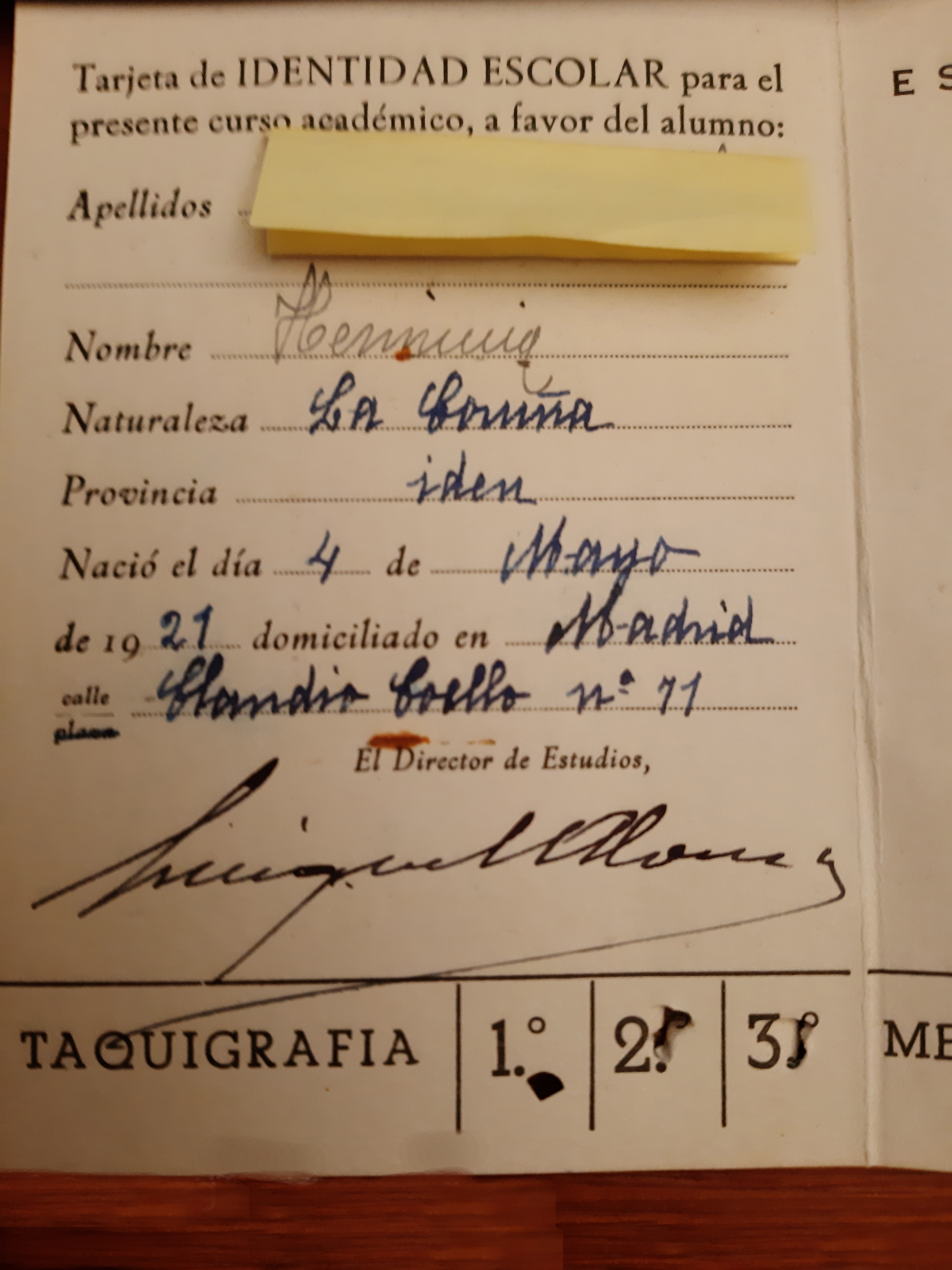

—Una vez Pepe terminó de contarme lo sucedido en su oficina, estaba seguro de que este muchacho había vivido toda una experiencia sobrenatural. Es cierto, hay cosas raras: en ella se hace mención a unos hechos bastante fuera de lo común; aun así, quise involucrarme enseguida. Tras repasar con él estos innovadores sucesos para mí, comenzamos por analizar el documento entregado por Domingo: se trataba de la tarjeta de identidad escolar de una muchacha de nombre Herminia, tramitada por una escuela de mecanografía y taquigrafía. Por los taladros realizados sobre los números aparecidos en la parte inferior de la tarjeta, Herminia debía haber realizado ya los tres años tanto de mecanografía como de taquigrafía impartidos por esta escuela.  Resultaba poco para empezar a trabajar; por tanto, lo mejor sería subir a la oficina de la fundación donde trabaja Pepe y buscar algún tipo de relación con la muchacha de la tarjeta. La idea en un primer momento no pareció agradarle mucho; a pesar de ello, tampoco puso ninguna objeción cuando, tras pagar el desayuno a Ángel, me dispuse a salir del bar dirección al lugar de los hechos.

Resultaba poco para empezar a trabajar; por tanto, lo mejor sería subir a la oficina de la fundación donde trabaja Pepe y buscar algún tipo de relación con la muchacha de la tarjeta. La idea en un primer momento no pareció agradarle mucho; a pesar de ello, tampoco puso ninguna objeción cuando, tras pagar el desayuno a Ángel, me dispuse a salir del bar dirección al lugar de los hechos.

De camino, Pepe sigue hablando del mismo tema sin apenas dejarme participar en la conversación. Le notaba inquieto; al contarme su experiencia, debió despertar la ansiedad sufrida y relajada durante el tiempo de sueño en el bar. A veces me resultaba difícil seguirle el hilo; generaba algún que otro jaleo de comprensión. La necesidad de saber si este tipo de apariciones puede repetirse, y la intranquilidad por si alguno de los supuestos “Fantasmas” podía permanecer aún dentro, asoman de continuo en nuestra conversación disfrazada de preguntas. Sus manos temblaban al abrir la puerta: a Pepe poco le gustaba esto de regresar aquí tan pronto. Me invita a pasar primero. El cierre de lo que llaman la tienda, a tenor de lo escrito en un cartel dispuesto a su lado, da la bienvenida. A la izquierda, un pasillo largo y estrecho se adentra en la oficina. El aspecto pide a gritos alguna reforma: el suelo cruje como si la madera fuese a desquebrajarse a cada paso, mientras la pintura de las paredes ya muestra señales de ello. Los marcados contrastes de luz, dadas las lámparas de antaño, forman, junto al intenso olor a humedad y la evidente falta de ventilación, un ambiente perfecto para el tipo de historia que venimos a investigar.

El silencio es sepulcral. Salvo los crujidos, no se escucha nada. Este edificio se encuentra en pleno centro de Madrid y, aun cuando es cierto que todavía es pronto y el día apenas acaba de despuntar, no hay ni pizca de ruido. Muchos días, a estas mismas horas, ya estoy en el piso de abajo comenzando la jornada laboral y nunca, en todas esas mañanas, he llegado a sentir una sensación similar. Avanzamos despacio y siento a Pepe cada vez más cerca de mi espalda; dejó de hablar al entrar en el portal y sigue sin pronunciar palabra. Recorrido el pasillo, dos grandes ventanales, con el símbolo de la fundación grabado en los cristales, se muestran a nuestra izquierda. Las contraventanas que los protegen del exterior niegan totalmente el paso a cualquier atrevido rayo de luz. La primera sala se muestra a nuestra derecha. Tiene la puerta abierta y por ella distingo varias hileras de sillas perfectamente ordenadas. Sin mediar palabra, accedemos a ella. Aquí la luz sí ha sido modernizada; sin ser una maravilla, pues la veo demasiado amarillenta, se aprecian los detalles sin problemas. Una gran librería, también de madera y abarrotada de libros, recorre tres de las paredes. La cuarta se presenta decorada por una amplia colección de banderas que simbolizan lugares del mundo en donde, a lo largo de su historia, la fundación llegó a tener representación. Esta biblioteca guarda libros bastante antiguos, aunque la temática tiene pinta de ser similar en todos ellos. Casi llegados al final de ella, Pepe me indica el lugar donde Domingo y él se escondieron. Efectivamente, tan solo están las sillas dispuestas por toda la biblioteca, ningún montón de ellas al final de la sala. Sin embargo, un trozo de tela nos llama la atención. Al recogerlo, las manos de Pepe comienzan a temblar: seguro de sí, afirma que se trata de un fragmento del traje de Domingo. Al observarlo, descubro una mancha de sangre impregnada en uno de los lados; y debajo, otras gotas salpicadas por el suelo muestran un reguero de sangre que se extiende hasta el otro lado de la sala; sin duda, reflejo del importante sangrado sufrido por la víctima. Pero…

¡Algunas de esas gotas manchan todavía!

Evito comentar este hecho con Pepe; de nada serviría ponerlo más nervioso. Siguiendo el rastro de sangre, llegamos hasta una mesa dispuesta en el centro de la biblioteca, sobre la cual hay un montón de papeles. Buscamos datos relacionados con Herminia; sin esto será casi imposible cumplir el deseo de Domingo; necesitamos pistas que seguir. Los papeles de la mesa son anotaciones acerca de futuras presentaciones de libros y otros actos a celebrar de diferente tipo; nada importante para nosotros. Pepe ha dejado de hacer ruido; al mirarle, compruebo que se ha quedado quieto y mira hacia el pasillo fijamente. Titubea en un intento fallido de hablar y levanta el brazo despacio; quiere señalarme algo. Al acercarme a él, noto el temblor en sus labios y el susto en su rostro…

—¡Cuántas veces tengo que decir que dejéis las puertas cerradas, hostias!

Sin tener ni idea de dónde ha venido esa voz, la puerta acaba de precipitarse contra el marco. Nadie la ha tocado y esta se ha cerrado de golpe. Tampoco nadie ha apagado la luz y estamos a oscuras. Encerrados, sin ver nada y…

¡Alguien más hay en la oficina!

Lo mejor será descansar un tiempo y tratar de relajarnos, pues esto empieza a calentarse.

Pasados unos minutos, decididos a continuar, reanudamos la búsqueda de datos acerca de Herminia. Encendemos la linterna del móvil; aparte de la oscuridad, tampoco se escucha nada. El rastro de gotas de sangre termina poco antes de llegar a la puerta. Con precaución, salgo al pasillo. No hay luz. Tres o cuatro pasos por delante se encuentra la entrada al museo, y desde ahí se accede a administración y al despacho del fundador. Los plomos han debido de saltar; nada responde al pulsar los interruptores. De esta forma, avanzamos hacia el museo; tiene la puerta entornada y, con mucha precaución, la empujo hasta poder asomar la cabeza y la improvisada linterna. Una nueva figura me sobresalta, pero resulta ser una falsa alarma: varios maniquíes, vestidos con los antiguos monos de trabajo, batas y distintos uniformes utilizados por la fundación, aclaran el susto. Alumbro por el interior de un lado a otro. Según Pepe, todo está en su lugar; incluso, mostrándose más animado, toma la delantera de camino al despacho de administración. A pocos pasos de entrar, nos detenemos al unísono. Un flexo o alguna lámpara de tamaño similar se acaba de encender dentro; un pequeño resplandor iluminando la cristalera que hace las veces de pared entre el museo y este despacho da fe de ello. Al mismo tiempo, el sonido de las teclas de una máquina de escribir surge de improviso y enseguida, el comentario de Pepe me resuelve la duda de si será un compañero suyo trabajando a estas horas:

—¡Joder, ahí dentro hay dos máquinas de escribir, sí, pero yo nunca las he visto funcionar! ¡Ahí dentro hay otro Espíritu de esos, te lo digo yo! —

Sinceramente, poco me preocupa si quien se encuentra en ese despacho es una persona o un espíritu: en esta mi profesión se ha de aceptar toda clase de ayuda, venga de donde venga; quien pretenda auxiliar o tratar a un difunto sin tratar con un difunto, difícil lo tiene. Ahora sí, siempre lo primero es confirmar la actitud y las ganas de colaborar de quien nos encontremos, y esto se debe hacer manteniendo una distancia prudencial. Un segundo después, la cosa cambia de forma alarmante y con ello, nuestro tiempo de valorar opciones ante este supuesto Fantasma pasa a ser mínimo: la puerta de la calle se acaba de abrir y las voces de al menos dos hombres se acercan por el pasillo; voces que a Pepe le resultan familiares. Debemos tener cuidado: pueden ser los mismos que arrestaron a Domingo, y no quisiera ver nuestra sangre esparcida por el suelo. Con urgencia necesitamos un sitio donde ocultarnos.

El museo será un lugar lleno de valiosos recuerdos, pero como escondite resulta nefasto. No hay rincones; las vitrinas, además de estar pegadas las unas a las otras, están arrimadas al máximo contra las paredes; el centro está totalmente diáfano y ya quisiera yo que mi figura quedase oculta detrás de uno de esos maniquíes. Quizás, dentro de administración, entrando con sigilo y de rodillas, podamos ocultarnos. Sin duda, la idea es disparatada, peliculera y nada prometedora, pero sin tiempo para la lógica es lo que hay. En completo silencio nos arrodillamos frente a la puerta. Decidido, bajo su pomo y empujo despacio. La bisagra hace gala de su mal estado y el clásico chirrido, agudo y punzante, amenaza con dejarse oír al menor movimiento. Respiro, cojo aire; resulta débil el ruido del interior para disimular las quejas de la puñetera bisagra, pero las voces y los pasos de los dos hombres apremian, más aún cuando ninguno de ellos ha comentado nada acerca de la falta de luz y este detalle habla por sí solo.

En un momento de mayor ímpetu de las teclas aporreando el papel, vuelvo a empujar la puerta mientras los hombres ya están en el umbral del museo. Con cautela, a gatas y la linterna del móvil apagada, accedemos al interior. Ya escuchamos sus voces al lado de las vitrinas, y seguimos sin escondernos. ¡No hay nada cerca! Los únicos muebles están junto a la mesa de donde procede el teclear de la máquina. ¡Estamos perdidos! De repente, las teclas se detienen y la figura de una mujer surge de entre las sombras, y tras desaparecer al separarse del flexo, la escuchamos caminar hacia nosotros. Sus tacones se oyen cada vez más cerca, tan cerca que uno de sus zapatos golpea mi rodilla al tiempo que los dos hombres irrumpen en el despacho y…

¡La luz se acaba de encender!

No hay rastro de nadie, ni de los dos hombres ni de la mujer. Observando el panorama, Pepe estaba en lo cierto: hay dos máquinas de escribir dentro de su funda y apiladas en un rincón del despacho.

Ahora no es momento de pararse a tratar de saber cuál es el motivo de toda esta actividad de seres pululando por aquí. Mejor será continuar rapidito con nuestra misión y, tal vez, si somos capaces de llegar a ver el Alma de Herminia, el resto vuelva a la normalidad por sí solo. Como tampoco quiero dar tiempo a que los nervios atenacen a Pepe, le apremio para comenzar a registrar este despacho de administración cuanto antes. Lejos de lo ocurrido con los supuestos espíritus, me preocupa también el hecho de estar ojeando los papeles de una fundación sumamente delicada. Nóminas, cobros, facturas, afiliados, recibos bancarios, cartas recibidas, cartas por enviar; inspeccionamos con detalle toda la documentación acerca de ella, sin quitar ojo de la puerta y atentos a los ruidos surgidos alrededor. Resulta impresionante la cantidad de papel acumulado aquí; hay documentos desde su nacimiento allá por 1926. Al cabo de un rato, una expresión de alegría surge de los labios de Pepe: ha encontrado algo relacionado con Herminia: un contrato de trabajo a su nombre. Al leerlo, empezamos a entender: Herminia trabajó aquí. De oficio secretaria, según consta en el contrato, esta mujer se incorporó a la plantilla el martes diez de septiembre de 1941. Aunque mi intención es la de fotografiar toda esta documentación relacionada con ella, de nuevo la puerta de la calle, abriéndose con su peculiar escandalera, retrasa los planes. Antes de poder pensar nada, Pepe me advierte que, por la hora, debe ser la mujer del portero quien, todas las mañanas, viene a limpiar la oficina. Alarmados, nos ponemos a recoger: el jaleo de papeles que hemos organizado es importante y debemos colocar todo según estaba, pues pronto aparecerá con el cubo y la fregona. Pepe sale al pasillo con el fin de advertir nuestra presencia. A continuación, a la carrera, conseguimos dejar cada cosa en su sitio. Sin duda, y tras casi dos horas dentro de esta peculiar oficina, lo mejor será salir de ella y trasladarnos a mi despacho situado en el piso de abajo con el fin de descansar un tiempo.

Taza de café en ristre, cuerpo desplomado sobre el sillón, tratamos de relajar tensiones charlando sobre lo acontecido antes de volver a retomar esta aventura. Una vez haya terminado su tarea la mujer encargada de la limpieza, subiremos de nuevo. Por suerte, el horario laboral de estas oficinas es solo de tarde; comienza a las cinco y, casi siempre, se acaba alrededor de las once de la noche.

Dos horas después, subimos por las escaleras. Hemos hablado de este caso y estamos mentalizados de lo que podemos llegar a ver. Hay quien dice que para abordar este tipo de “labores” has de venir preparado; yo todavía hoy me sigo preguntando cómo demonios se hace eso. Me anima el ver a Pepe decidido; sin duda, le ha sentado bien el descanso y, lejos de mostrarse asustado, aparenta estar deseando comenzar la faena. Al entrar, el olor a humedad vuelve a resultar la primera impresión; sorprende esta falta de ventilación cuando la oficina se limpia todas las mañanas. Nos dirigimos directos al despacho de administración; aún quedan cajones de un archivador sin revisar. Se respira calma, pero calma impregnada de tensión: lo vivido aquí esta mañana pesa.

Las horas pasan con la tranquilidad como protagonista. Nada nos ha sobresaltado y tampoco hemos encontrado nada nuevo acerca de la muchacha. En un momento, la necesidad obliga a Pepe a pasar por el aseo. Solo en el despacho, continúo una búsqueda que, lejos de resultar aburrida, sí consigue aumentar mi preocupación por Herminia. La documentación histórica, en algunos casos a la cual estoy teniendo oportunidad de acceder, se disfruta poco en esta situación. Quizás fuese ella la figura femenina surgida de entre las sombras y quien con tanta alegría hacía saltar las teclas de la máquina. Me inquieta pensar en los dos hombres: lo mismo venían a detenerla de la misma forma que a Domingo, con los mismos malos modos y parecida violencia. Desde luego, debieron ser tiempos duros para la gente sencilla. Tan concentrado estoy en esta cuestión que, aprovechando el momento de soledad, sin darme cuenta y casi como si estuviese bromeando, pregunto en voz alta si alguien ha visto a Herminia…

—Sí, está en la biblioteca, pregunte usted ahí fuera.”

Una voz desconocida ha sonado a mi espalda, al lado de la mesa que tengo detrás. Dudo si es un hombre o una mujer; sencillamente, la impresión me ha negado poder distinguir ese dato. Estoy solo y toca hacer el esfuerzo de continuar sin dejarme llevar por el miedo. Poco importa de dónde ha salido ni a quién demonios pertenece esa voz; es el Espíritu de algún compañero/a de Herminia y punto, y, además, sigue estando ahí. Realiza sus tareas detrás de mí: mueve papeles, escribe deprisa, todo tan natural que consigue que sea yo el personaje molesto de la escena. Lo entiendo: desconozco cómo, pero estoy viviendo una situación, una rareza en el correr del tiempo capaz de proyectar el pasado de una forma tan real que te sientes inmerso en él. Soy un partícipe ficticio, un infiltrado en un tiempo ajeno al mío. ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo los sentidos son capaces de captar este olor a viejo, esta mezcla de aromas tan distintos, tan penetrantes, tan bastos algunos incluso? ¿Descubrir en la misma luz un brillo y textura diferentes? ¿Respirar este aire húmedo, frío, impregnado de aquel humo de tabaco cuando este todavía olía a tabaco?

—Caballero, ¿se encuentra usted bien?

He podido distinguir la voz; pertenece a una mujer y, por su tono, a una mujer bastante joven. Con mi tardanza en reaccionar, esta señorita se estaba preocupando, y eso era algo nada beneficioso para nuestros intereses. Si durante su “aventura” Pepe solo pudo ver a Domingo y después, en este despacho, esos hombres llegados de improviso y la mujer surgida de entre las sombras desaparecieron antes de llegar a verlos con claridad, ahora no me interesaba arriesgarme a volverme y mirar a la supuesta joven y que con ello la escena se perdiera de nuevo. Con el tono más cordial capaz de expresar, agradezco su ayuda y, tratando de aparentar una calma de la que desde luego nada disfruto, salgo del despacho…

Algo ha cambiado. Quieto al lado de la puerta, crece la sensación de encontrarme en una oficina distinta. Miro alrededor, nadie, vacío de persona alguna; aun así, percibo jaleo. Hay mucha actividad: ruidos de teléfonos sonando sin parar, máquinas de escribir a todo gas, pasos, golpes y un barullo de voces hablando todas a la vez, pero… yo sigo sin ver a nadie. Solo percibo el mismo frío y desierto museo con sus vitrinas, bustos y demás. Algo raro pasa: no puedo abrir la puerta de acceso al pasillo; hemos entrado al museo por aquí y…

¡Está cerrada!

Unos pasos más adelante hay una segunda salida que sí veo abierta. Atento, me adentro en el museo. El ruido de las invisibles máquinas se detiene a mi paso y un creciente murmullo comienza a ocupar su lugar. Distintos susurros opinando sobre mi ropa, peinado, barba y todo mi yo, se suman a malogrados intentos por contener risas espontáneas y, en tanto, el museo sigue tan vacío de gente como antes. Pruebo a detenerme y se hace el silencio. Me miran. Continúan ahí, pendientes de mí; los siento alrededor. ¡Cuándo inventarán una cámara capaz de filmar situaciones así! Es una sensación muy extraña: creo estar pisando la línea de separación entre una dimensión y otra, quizás, un tiempo y otro. El borde de un precipicio que apostaría conduce a esos años en los cuales Herminia, Domingo, los hombres de antes y la secretaria de ahora eran simples mortales. Las dudas, esas que hacen saltar las alarmas del miedo, aparecen enseguida: si te dejas caer a este vacío, ¿se podrá regresar? De nuevo, he de sacudirme la emoción y las ganas de experimentar, pues por delante todavía tengo museo por recorrer. Al reanudar el paso, el bullicio vuelve. Otra vez escucho los comentarios, las risas, las comparaciones jocosas. A ambos lados de esta ficticia sala, que yo sigo viendo como el museo, deben encontrarse las mesas, las sillas, todos los utensilios de trabajo, todo eso que, a mí, al contrario de ellos, me debe estar prohibido ver. Resulta interminable llegar hasta la segunda puerta para salir. El murmullo general ha subido el tono y resulta molesto; abruma tanto que los últimos pasos los doy a la carrera, mientras una gran carcajada general retumba por la oficina.

Me preocupa Pepe. Desde que nos separamos en el despacho, no he vuelto a saber nada de él. Tal vez, al estar fuera del lugar o momento adecuado, se haya quedado atrás y aún siga en esa oficina suya, lejos de este espacio, ajeno a esta tierra de nadie donde ves una vida y escuchas otra distinta. ¡Ojalá sea así! También, si se dirigía al aseo, este cambio le debe haber sorprendido justo al pasar por el concurrido museo; la zona donde más actividad del “otro lado” se percibe y esto puede haberle traído problemas. Temo pensar que la curiosidad, el miedo o la misma impresión le hayan confundido al escuchar esas mismas voces y risas al pasar por el museo y, embelesado por ellas, se decidiera a seguirlas cruzando esa línea del tiempo. Si es así, se habría condenado a vivir en cuerpo y alma en aquellos años con la incógnita de un regreso incierto.

Tengo la biblioteca enfrente y en ella encontraré a Herminia, pero antes debo saber de Pepe. Pese a temer llevarme con ello otra sorpresa, le llamo en voz alta; resulta inútil. Miro alrededor: visualmente, continúa la misma soledad; sin embargo, el sonido de ambiente es similar al de cualquier oficina en una hora punta de trabajo. En esta parte de la oficina se nota aún a los imperceptibles trabajadores. Van y vienen, pasan dejando a su paso la inequívoca señal de que se trata de Fantasmas: el mínimo roce con ellos, por muy insignificante que sea, supone recibir una gélida sensación del todo dañina si el contacto se prolonga.

A mi izquierda hay otro corredor. De pequeña longitud, un cartel colocado en la pared de su final señala la ubicación de los aseos de señoras a la izquierda y el de los caballeros tras la puerta de la derecha. De camino hacia ellos, la situación se complica: hay momentos donde la deteriorada madera deja de crujir. Si te detienes y observas el suelo con atención, hay instantes, fugaces y casi inapreciables, donde el antiguo entablado parece cambiar a una superficie perfectamente lisa, brillante, como recién puesta. Lo mismo ocurre con las paredes, incluso con el color y la forma de las puertas; toda la oficina parece hacer intención de mudar a ese “otro lado”, y esto creo que va a pasar en breve. Llegado a la puerta del aseo, entro con precaución: está vacío…

—¡Jaime, apaga todas las luces, cierra la puerta y no te muevas! ¡Ya los tenemos aquí y estos vienen a por nosotros!

Las voces de un hombre acallan toda la oficina. Por espacio de dos o tres segundos, nada se mueve en ella. El mismo grito referido en el testimonio de Pepe, acaba de escucharse también precedido por el inconfundible sonido de una silla arrastrada con demasiado ímpetu. El invisible jaleo resurge tras los segundos de respiro con mayor intensidad; ahora, ese bullicio anterior es una explosión de gente espantada. Escucho correr, jalearse unos a otros, nada del “no te muevas” ordenado en el grito. Es raro: ese chillido solo ha ido dirigido a un tal Jaime cuando esta oficina estaba llena de personas trabajando; la misma gente que en este momento siento y escucho. Sin pensarlo, salgo a la carrera del aseo, dirección al lugar desde el cual considero que se ha proferido el grito. De camino, corrientes gélidas de diferente intensidad me apalean el cuerpo; el continuo roce con los antiguos trabajadores de este lugar se hace notar incluso de forma dolorosa en algunos casos. Aun así, la mayor impresión resulta ser la figura de Pepe inmóvil delante de la puerta del museo. ¿Cómo puede estar ahí? Desde ese mismo punto de la oficina he salido yo a buscarle y no nos hemos cruzado. ¡No hay otra forma de llegar hasta esa puerta sin atravesar el corredor! El mismo corredor de obligado recorrido para llegar a los aseos, el mismo que acabo de patearme de lado a lado.

Me detengo delante de la puerta de la biblioteca, chistando con el fin de llamar la atención de Pepe sin conseguirlo. Continúa inmóvil, con la mirada fija en un punto del pasillo y con aspecto de haber visto otro Fantasma. No atiende, me ignora. Debemos entrar en la biblioteca cuanto antes: nadie ha salido de ella y si Herminia hubiera sufrido algún tipo de daño o estuviera indispuesta por algo, la secretaria nunca me hubiese indicado dónde encontrarla; lo que sea que le vaya a pasar a esta muchacha, va a ocurrir en breve. Recuerdo las palabras de Domingo…

—Debes encontrar el Alma de esta mujer y encontrarla pronto. Olvídate del tiempo, de años, de meses, de días; tan solo limítate a buscar. Si te paras a analizar, perderás y ella pagará las consecuencias. Alguien debe de ser capaz de ver su Espíritu para acabar de una vez por todas con ese cautiverio.

A este momento debía referirse Domingo. Aunque Herminia esté ahí dentro de la biblioteca, la oportunidad de terminar este trabajo seguirá estando lejos; al verla, más bien solo tomaremos conciencia del problema. Si lo piensas, es sencillo de entender: quien está en la biblioteca es la mujer, no su Alma. Esto no se acaba con ver a Herminia, sino viendo el Espíritu de Herminia. Ella está aquí, en este tiempo, en un día de su vida en el cual, ¡a lo mejor!, nos enteramos de lo sucedido. Su Alma la podremos encontrar una vez esta mujer haya fallecido. En tanto, solo veremos, escucharemos o sentiremos a la Herminia viva. Quienes estamos en una fecha ajena a nuestro tiempo somos nosotros y, por tanto, aquí, ahora, poco o nada podremos hacer.

En el interior de la biblioteca se escuchan ruidos. Sin pensarlo más, lentamente empujo la puerta. Cede al empuje y consigo abrir una pequeña rendija. Es raro, va y viene sin parar. Se mueve en distancias muy cortas, pero se mueve; ella sola, sin corriente de aire, sin empujarla nadie. Algo acaba de cruzar por delante de la rendija muy deprisa; apenas he podido vislumbrar su sombra, parecía una mano. Puedo ver un montón de sillas apiladas al final de la biblioteca; las que antes había esparcidas por toda la sala han desaparecido. Tampoco están las banderas. Y la mesa…

¡No es la misma biblioteca!

Aparte de escuchar…, ahora también puedo ver. Es la biblioteca de antaño, la que realmente corresponde a este tiempo. Ese montón de sillas son las sillas tras las cuales se escondieron Domingo y Pepe cuando se vieron en peligro. Todo esto ya es alarmante. ¿Estaremos un paso más lejos de nuestro tiempo? ¿Un paso más cerca de la boca del lobo? De repente, el impacto de una bofetada hace caer una silla frente a la rendija de la puerta. Tirada en el suelo, una mujer amordazada y atada de pies y manos a la silla llora desconsolada. A su vez, el pomo de la puerta desciende: alguien situado detrás de ella se dispone a salir…

—¡Llevemos a esta cerda al cuarto del carbón!

Desconozco qué demonios está pasando. La voz de un hombre indicando trasladar a la mujer al cuarto del carbón ha sonado en un tono que no me gusta nada. Lo peor, sin embargo, es que la prisionera…

¡Es Herminia!

La cara de esa mujer coincide con la fotografía de la tarjeta escolar de Herminia.

El personal de la oficina se agolpa en la entrada tratando de huir; es imposible salir de aquí. Debemos escondernos lejos del cuarto del carbón, pero, ¿dónde demonios está el cuarto del carbón?…

II

Rápido, corro hasta el lugar donde se encuentra Pepe. Aunque trato de convencerle para que se esconda conmigo en el museo, es inútil; apenas logro disimular su presencia entornando la puerta. Vigilante, permanezco oculto detrás de ella. Desde esta posición puedo observar el pasillo. Sigue vacío: la gran mayoría han hecho caso omiso a esa voz que ordenaba a Jaime cerrar todo, apagar las luces y estarse quietos sin moverse.

¡La puerta de la biblioteca se acaba de abrir! Era lo peor que nos podía pasar. Alguien sale de ella…

¡Es un Ánima!

De escasa estatura, cabello cano repeinado y bigote imperial, el Espíritu camina con paso ligero ayudado de su bastón. Ya está aquí. En breve, pasará por delante de Pepe, pero… ¡No!, ¡se detiene justo frente a él! Está muy cerca; ¡nos va a descubrir! Dejo de mirar hacia el corredor y pego la espalda a la pared; hemos de estarnos muy quietos y esperar a que se obre el milagro. Está enfadado: tiene prisa por irse y a gritos maldice la tardanza de alguien que aún permanece en la biblioteca. En un intento de agilizar la marcha, golpea por tres veces la pared con el mango de su bastón. De nuevo, oigo sus pasos avanzar por el pasillo en dirección a la puerta…

—Hasta más ver, amigo Domingo. Y lleve usted cuidado; con esta gentuza nunca se sabe.

—Con Dios, don Jaime. Muy tranquilo va usted con estos hijos de su madre tan cerca.

—(Risa) ¿Estos…? ¡Nada, hombre! Estos son cuatro energúmenos, resentidos e incapaces de asumir derrotas. Además, conmigo no se meten. Saben muy bien con quién no jugarse los cuartos.

Dejamos a esta con el carbón y ya volvemos mañana a por ella. Que no entre nadie en el cuarto de calderas. ¡Que coma carbón si pasa hambre! Venga, cuídese.

Tras estos breves segundos de conversación entre los dos hombres, agarro el brazo de Pepe. Continúa con la mente distante y la mirada perdida; está ausente de todo. Con el fin de hacerle reaccionar, le hablo despacio al oído. Me mira con atención y sus labios tratan de articular palabras; por lo menos, ahora sí parece reaccionar. Sin soltarle, caminamos hacia el interior del museo. Casi hemos dado el primer paso ya cuando, de repente, la situación me obliga a tirar de él con fuerza…

¡Otros dos hombres salen de la biblioteca!

Se acercan hacia donde estamos. Inclinados y de espaldas al pasillo, tiran de algo difícil de manejar. Por lo menos, esta vez la puerta de lo que en el futuro, en nuestros días, será el museo nos ocultará a los dos. Al momento, Herminia aparece por el suelo del corredor; los hombres la arrastran camino de la salida. Aun amordazada, oímos los terribles lamentos de la mujer. Bocarriba, de lado, boca abajo, lucha sin descanso para conseguir zafarse de tan violentos captores. No cesa en el empeño a pesar de los puñetazos y golpes de fusta recibidos durante el duro castigo. Intenta agarrar los pies a todo cuanto ve; en su desesperación, hasta a la mismísima pared. Un rastro de sangre tiñe de rojo el infernal recorrido por la oficina. De pronto, golpea con fuerza la puerta tras la cual estamos escondidos: ¡Nos han descubierto! Uno de los hombres desenfunda un arma, ¡nos va a disparar! ¡No!, ¡por Dios!, acaba de introducir el cañón dentro de la boca de Herminia, mientras con la otra mano la tira con fuerza del cabello. La amenaza del riesgo que corre si mantiene esa actitud desmorona a la mujer: tiembla con fuerza y por su rostro la sangre se abre camino entre las gotas y gotas de sudor y llanto que la empapan. Acaba de perder el conocimiento: el golpe de su cabeza contra el muro ha sido tremendo. A la persona que buscamos se la llevan de la oficina atada, golpeada hasta perder el sentido y arrastrada como si de un simple objeto se tratase. Entretanto, Pepe y yo continuamos inmóviles, con las manos arriba, a la espera de lo que decidan hacer con nosotros. Sin embargo…

¡No nos hacen caso! ¡Nada en absoluto! ¡Ni nos han visto!

¡Fuimos invisibles a los ojos de esa gente! Bueno, invisible o quizás la razón “X”, o sea la responsable de tantas idas y venidas en el tiempo, por fin nos haya devuelto de una vez a nuestros días. Antes, los trabajadores de aquella oficina nos veían a nosotros; ahora, somos nosotros quienes los vemos a ellos. Sería interesante saber cómo demonios funciona esta “razón X”. ¡Cuánto material para estudiar!

Hemos sido testigos de cómo ese tal don Jaime tenía retenida en la biblioteca a Herminia junto a otros dos hombres. Indudablemente, lejos ya de la impresión que se ha de soportar, del cómo puede darse una situación así y demás dudas y preguntas que se pueden realizar al respecto, este hecho debía de encerrar otro tipo de misterio. ¿Por qué ser testigos de la barbarie sufrida por Herminia? ¿Qué razón impedía encontrarnos con su alma desde el principio? ¿Para qué tanta información previa? Hasta hoy, los casos de Fantasmas en los cuales llegamos a ver a varios Espíritus distintos poco se han diferenciado de aquellos en los que tan solo se aparecía uno de ellos; de una u otra manera, se trabajaba por alcanzar la misma solución para todos. Aun cuando en principio la actitud de alguno de estos entes con nosotros fuese hasta violenta en ocasiones, en el fondo todos ellos ansiaban lo mismo: marchar de este mundo con todas las deudas saldadas, los arraigos liberados, las cuestiones resueltas o los errores corregidos. Pero me cuesta entender qué papel juegan en todo esto Domingo, don Jaime, los dos hombres y esos otros de quienes solo pude oír su voz. Llevamos ya bastante rato con esto. Hemos tenido sobresaltos, encuentros, diferentes cosas nuevas a estudiar y todavía son demasiados los datos por conocer.

Fuera, la situación parece haberse calmado; no obstante, en mitad del pasillo distingo otro espíritu. Debe de ser el alma de Domingo; su aspecto encaja con la descripción de Pepe. Se muestra indeciso: se acerca hasta la puerta, hace ademán de salir, mira para atrás y vuelve a entrar como si el marcharse le supusiera un cargo de conciencia.

Como si estuviese solo, Pepe sale presuroso del museo y se para en el umbral de la puerta: obedece a Domingo, quien con la mano le ordena detenerse. Algo ocurre…; alarmado, Domingo emprende la carrera hacia nosotros. Llegado a nuestra altura, dobla el pasillo, entra en la biblioteca y se detiene en la misma puerta, pendiente de lo que ocurre fuera. Impone ver correr a un ser así hacia ti. Además, la imagen provoca tal sensación de vértigo, que el correspondiente mareo no tarda en amenazar con su presencia. Enseguida, Pepe le sigue los pasos y entra también en la biblioteca. ¡Es increíble! La historia se repite y en esta ocasión soy yo el espectador de lo ocurrido aquí mismo unas pocas horas antes. La mencionada “razón X” aflora de nuevo.

En el transcurso del anterior ajetreo, he podido observar un hecho fuera de lo común: Domingo, al moverse, genera alrededor del contorno de su figura pequeños y diversos prismas oblicuos de formas romboides y marcados colores. Nunca había observado este tipo de formas de luz en otros espíritus. Salvo este curioso detalle, Pepe le describió a la perfección; en efecto, su parecido con el actor Liam Neeson es asombroso.

Ninguno de los dos se encuentra ya en la puerta de la biblioteca y, preocupado, me decido a entrar. Al recorrerla con la mirada, solo alcanzo a ver cómo Pepe se sienta en el suelo con la espalda y la cabeza apoyadas en la pared. Respira deprisa. En otras circunstancias me hubiese preocupado por él; en este caso, ya sé de antemano que será capaz de superar la impresión. Ambos mantienen una conversación fluida, pero solo llego a medio entender los cuchicheos de Pepe. Según pasan los minutos, aunque expectante, le noto más tranquilo. Sin embargo, la tranquilidad queda fulminada de inmediato al repetirse un nuevo y repentino estrépito en la puerta principal. Los golpes se suceden sin parar y con ello la tensión vuelve a dejarse notar. Oigo gente gritar en el descansillo. Proclaman toda serie de amenazas e insultos capaces de preocupar al más valiente. Acaban de derribar la puerta; los gritos ya se oyen en el interior de la oficina. Sin pensarlo bien, me asomo al pasillo. Son varios los espíritus que en este momento campan por ella. Tres, cuatro, cinco incluso, es difícil asegurar cuántos e imposible mirar más: excesivo vaivén junto, demasiados cuerpos desencarnados moviéndose a la vez. Sus voces, chillidos constantes, provocan un retumbe imposible de soportar. Si ya la voz de un solo Espíritu resulta molesta, estar rodeado de tanto Espectro gritándo sin parar, venga a golpear, tirar y destrozar todo cuanto pueden, atonta y mucho. Sentado en una esquina de la biblioteca, me tapo los oídos, cierro los ojos y apoyo la barbilla sobre el pecho; trato de evadirme del ensordecedor bullicio que castiga mis sentidos. Pero algo todavía puede ir a peor; siento la mano húmeda: sangro por el oído y gotas de sangre la empapan de rojo. Debo reaccionar, ponerme de pie y abrir una ventana, encender una radio, televisión o cualquier aparato que emita sonido actual; con ello se disipará esta realidad tan fuera de contexto. Al tratar de levantarme, a duras penas puedo apreciar el instante donde Domingo le entrega la tarjeta de estudios de Herminia a Pepe. La imagen apenas dura un par de segundos; se desenfoca por momentos hasta quedar desvirtuada del todo. No veo nada, todo da vueltas y el ruido me hace caer de nuevo rendido al espantoso alboroto…

—¡Ehhh! ¡Tranquilo! No ocurre nada. Tú no mires, cierra los ojos. Piensa en mí, en mi trabajo. ¿Cómo me vas a sacar del cuarto de calderas? ¿Eh? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque yo sigo ahí, y tu amigo y tú me vais a sacar. Yo lo sé. Así que, ¡hala! A pensar, se ha dicho que para esto habéis venido, y ya verás cómo regresáis a casa en un periquete. Ya lo verás.

La sentía cerca, muy cerca. Con tranquilidad separa mis manos de los oídos, mientras su voz, la voz de una mujer, consigue evadirme del resto de los sonidos. Se agradece este ratito de alivio y, lejos de sentir miedo, noto cierto tono de inquietud en la forma de expresarse. Se esfuerza por no asustarme. Sus manos no producen las típicas pequeñas descargas eléctricas. Sus palabras suenan sin eco, y su presencia convierte la corta distancia que nos separa en el lugar ideal para cerrar los ojos y disfrutar del silencio a salvo de todo. Tiene razón, pensar en Herminia encerrada en el cuarto de calderas y cómo proceder para llegar hasta ella, pese a sonar contradictorio, relaja y mucho. Ese placentero estado de calma me sumía en un sueño, solo roto por la insistencia de la voz de Pepe llamándome a lo lejos.

Al abrir los ojos, solo encuentro el rostro de Pepe; alarmado, intenta despertarme. La preocupación se mezcla con la reprimenda por continuar con el caso sin esperarle, y me considera víctima de algún gran susto propiciado por los Espíritus de esta oficina. Con respecto a la voz femenina: desapareció; solo estamos nosotros en la biblioteca y reina la calma en ella. Nada queda de los gritos, de los golpes, de Domingo ni de la oficina aquella. Miro el reloj; apenas ha pasado tiempo, tan solo unos pocos minutos desde que Pepe se fuera a los aseos. Tras contarle la experiencia, decidimos ponernos a buscar de inmediato el cuarto de calderas.

Como era costumbre, el cuarto de calderas debía estar situado en el sótano del edificio. Llegados al portal, ninguna puerta aparenta conducir a un piso inferior. Los hechos se remontan a bastantes años atrás, y las seguras reformas realizadas a lo largo de este periodo pueden haberlo convertido hasta en parte de alguna de las viviendas. Aun así, continuamos con la búsqueda. Segundos después, accedemos al patio interior a través de la única puerta que no pertenece a ninguno de los domicilios dispuestos en el portal. Pavimento empedrado, un pozo, un viejo abrevadero de agua, un banco de piedra algo escaso para el asiento de dos personas y siete viejos portones hablan de la antigüedad de este edificio. La limpieza, el moderno ascensor, ventanas pintadas por igual incrustadas en la fachada bastante bien conservada y macetas por doquier cuidadas con esmero, destierran la idea de abandono a pesar de los muchos años pasados desde su construcción. Quizás, tras uno de esos portones, se encuentre el cuarto de calderas. El primero de estos locales está alquilado a un prestigioso anticuario. El segundo de ellos alberga la oficina del administrador de la finca. Del resto, desconozco si tienen algún uso. Por fortuna, los cinco desocupados están abiertos y uno a uno los podemos inspeccionar: superficies cuadradas, diáfanas, sin acceso a otros cuartos; el suelo y las paredes revelan los años de inactividad. Según me comentó el portero meses atrás, estos espacios se hicieron en su día de cocheras para carruajes y, a mi opinión, los cocheros debieron ser las últimas personas en darles utilidad. Nada había en ellos relacionado con nuestro caso.

El sol ya calienta bastante y se agradece estar en el patio. Pepe se sienta en el pequeño asiento de piedra; parece desilusionado. A su entender, si el cuarto de calderas es cualquiera de los locales alquilados o dejó de existir, la solución a nuestro caso se complica demasiado. Suposición errónea, pues los Espíritus siempre ven el lugar igual que lo dejaron. Para ellos el edificio, la casa, la iglesia, el lugar por donde deambulen siempre mantendrá ya la misma estructura; no son conscientes de los cambios. Aunque a un edificio se le varíen las paredes, las puertas, se demuela y en ese terreno se construya cualquier otro tipo de edificación, el Espíritu aparecido en él recorrerá solo trayectos cuya antigua distribución, la existente en sus días de vida, le permitía transitar. Si en su deambular llega hasta el final de un pasillo, a una pared o ante cualquier obstáculo, girará hacia el lado por el cual pueda continuar. Si hay una puerta cerrada, el Fantasma la abrirá si pretende pasar al otro lado. Para mi humilde opinión, es errónea la creencia acerca de la facultad de los Espíritus para atravesar puertas y paredes: nunca pasan a través de ellas; sencillamente, en sus años de vivo no existían. Herminia se nos podrá aparecer en cuanto nosotros pisemos el lugar donde estuvo instalado el dichoso cuarto de calderas. Será indiferente si este punto del edificio ahora hace de vivienda, de ascensor o es parte de la portería del conserje.

Durante la conversación, descubro una plancha de madera situada a nuestra espalda, casi oculta detrás de las macetas. A simple vista, la madera está deteriorada y, por el aspecto, debe de llevar aquí fuera una eternidad. Con bastante esfuerzo, pues las dimensiones de alguno de los tiestos son considerables, conseguimos llegar a ella. ¡Es una puerta! Pequeña, baja, sin cerradura, con la triste manilla de latón de siempre, dos oxidadas argollas y un candado abierto. Cuesta abrirla: la humedad, el frío, la misma falta de uso terminaron por encajarla. Puestos de acuerdo, empujamos a la vez con fuerza. A pesar del esfuerzo, la puerta sigue cerrada. Dispuestos a otro intento, bajo la manilla y…

¡Suena un golpe!

Alguien ha golpeado la puerta desde dentro y…

¡Se abre!

Va y viene levemente empujada por la suave corriente de aire que corre por el patio o, al menos, eso creo. Con cuidado, la abrimos del todo. Una estrecha escalera de ladrillo, de la cual solo se aprecian los dos primeros escalones, asoma entre la oscuridad reinante. De nada sirve haber encontrado el interruptor de la luz; seguimos igual; nada se enciende con el fin de iluminar esto un poco. De nuevo, el teléfono móvil hará de linterna.

En el interior el aire está viciado; cuesta respirar y el polvo dificulta aún más la visión. Una bombilla, situada a la altura de mi frente, amenaza con golpear toda cabeza despistada. Aparenta ser una auténtica reliquia y, con respecto al cable del que cuelga, casi mejor que siga sin funcionar. Menos aún ayuda el techo: según desciendes escaleras abajo, este se inclina hasta el punto de obligarte a doblar la espalda para poder sortear los últimos escalones.

¡Un portazo acaba de volver a encajar de nuevo la puerta!

Un rectángulo de paredes de piedra y piso adoquinado se extiende frente a nosotros. Una carretilla, palas, un antiguo candil y cinco sacos de carbón acompañan a la vieja caldera del edificio. Hemos tenido mucha suerte al encontrar este lugar. Sin duda, se trata del deseado cuarto que buscábamos, pero la falta de aire puede causarnos problemas si Herminia tarda en aparecer. La carencia de luz tampoco ayudará mucho. Disfrutamos trasteando en la caldera: ya fuera de uso, es una verdadera pieza de museo y con ella conseguimos relajar la tensión de esperar al Espíritu de Herminia. De improviso, un ruido se siente en lo alto de la escalera. Ninguno hemos oído abrirse la puerta y, aun así, alguien baja por ella. Ligeros, nos acercamos al último escalón. La luz del móvil no desvela nada y nadie responde a mi saludo. Quien sea que baje, se ayuda de algo que de manera leve impacta contra el ladrillo. Se acerca despacio a intervalos cortos. Parece como si cada peldaño le exigiera un esfuerzo costoso de solventar. Ya está en la mitad de la escalera. La respiración acelerada delata tanto su posición como la fatiga que le supone llegar hasta abajo; a pesar de ello, continúa escalón tras escalón.

¡Se detiene! Está ahí, parado, a solo tres o cuatro escalones. Se siente su mirada. Vuelvo a intentar hablar con él: le explico por qué estamos aquí, en este antiguo cuarto de calderas…

—¡Nadie se llevará a Herminia de aquí! No te lo voy a permitir. ¡Nadie! ¿Me oyes? ¡Ni tú ni nadie! Ningún bastardo volverá a ponerle la mano encima.

La voz de un hombre mayor acababa de contestar, al tiempo que emprende el regreso al patio sin esperar contestación. El tremendo enfado convierte su sufrida forma de bajar escalones en una agilidad para subir escaleras que ya la quisiera yo para mí. Sin dudarlo, corrimos tras él. Tropiezo tras tropiezo y tanta oscuridad dieron al traste con la persecución. Al llegar arriba…

¡Nos había encerrado!

Esa Alma, pues su voz la delata como otra Ánima más que añadir a la lista de apariciones de este caso, colocó el candado al salir del cuarto de calderas.

Si bien la situación era preocupante, sería un error salir de este cuarto. Dejarnos llevar por la ansiedad de sentirnos encerrados solo nos conduciría a perder una oportunidad que dudo se repita en muchas ocasiones. El móvil funciona: hay cobertura y batería suficiente para unas horas de espera; por tanto, tenemos el medio para pedir ayuda en caso de aumentar las complicaciones.

Encerrados y a la espera de encontrarnos en breve con el alma de Herminia, puedo pensar y poner en orden todo lo sucedido desde el principio. Los hechos cuadran; desde nuestra primera entrada en la oficina, todo lo ocurrido encaja: somos jugadores de un extraordinario juego. Un juego mágico, íntimo de este mundo de los espíritus, que emprende sus propias partidas, como si se tratase del capricho de, ¡no sé!, alguna divinidad suprema o algún Espíritu con semejante poder. Un juego capaz de involucrarte a formar parte de una fabulosa partida sin pedirte permiso para ello. Un juego conocido como “El Mehen” (la serpiente enroscada protectora de la barca del dios Ra en su viaje al inframundo), del cual ya se encuentran referencias en el antiguo Egipto y cuyo uso fue prohibido por motivos religiosos allá por el 3500 a. C. Incluso, se encontraron tableros de Mehen en el ajuar funerario de distintos faraones. Disimulado como divertimento de niños y mayores, hoy en día es conocido como “El Juego de la Oca”. Juego que, si bien existe desde antaño, nació, creció y perdura gracias al enigma que en realidad oculta. Se cuenta que allá por el siglo XVI, el italiano Francisco I de Médicis, conocedor de este misterioso “entretenimiento”, regaló este juego a su amigo el rey de España Felipe II, gran aficionado de las ciencias ocultas. Para este quien les escribe, jugar a La Oca es adentrarse en uno de los misterios más sorprendentes relacionados con el mundo de los espíritus. Existen diversas formas de jugar: con un dado, con dos, jugar tú solo, en compañía y otra en la cual puedes proponer echar una partida a tu misma alma. Si te atreves a jugarlo junto a tan delicado oponente, podrán darse tres tipos de partida diferentes. En la primera, tu ficha será tu vida actual, el tablero, el transcurrir de tus días, y las casillas hablarán de las decisiones tomadas hasta la hora de tu muerte. En la segunda, cada tirada reflejará esas otras vidas cuyo destino dejaste pasar. Si, por el contrario, la partida se disputa en el tercer tablero, tu alma jugará desde más lejos y representará hechos de tus vidas anteriores. Pero recuerda: nunca podrás elegir el tablero de juego.

Hace una década, un códice templario fue rescatado del subsuelo de un antiguo hospital de la orden de San Juan, hoy convertido en la iglesia de Santa María Magdalena. En él se lee cómo la orden del Temple fue capaz de desvelar el misterio del Juego de la Oca. Desde entonces, la orden hizo uso del misterio oculto en este juego de forma diversa. Uno de los más conocidos fue utilizar el juego a modo de guía y salvaguarda para los peregrinos del Camino de Santiago: marcaron los símbolos de las casillas del juego en iglesias, vallas, paredes, puentes y cementerios existentes en el camino. Al comenzar su andadura, los peregrinos eran informados de ese velado significado místico para saber actuar en el momento de encontrarse con alguna de estas señales. En este manuscrito se dictan también las instrucciones para poder echar esa singular partida junto a nuestra alma: el primer paso es encontrar el número de los días que llevas existiendo en la sucesión de Fibonacci. Una vez encontrado, se escoge el guarismo anterior al tuyo aparecido en esta sucesión y se divide entre el número obtenido de la suma de tu fecha de nacimiento con dos cifras. Sin contar con los decimales, le añadiremos el número final obtenido de la descomposición numérica de tu nombre y primer apellido según la ley cabalística. Se ha de tener en cuenta que el alfabeto hebreo solo consta de 22 letras. El resultado final será el día del año en el cual tu alma podrá jugar contigo. Se tomará el uno de enero como el primer día a contar y, si esta cifra final fuese superior a 365, se seguirá contando en el siguiente año. Si la fecha de nacimiento corresponde a un año bisiesto, el 29 de febrero se contará como un día más. La partida podrá comenzar a cualquier hora el día obtenido, según se explica en el códice. Además, para ello se requiere la obligada oscuridad solo aliviada con las dos velas y el imprescindible espejo, cuyo reflejo ha de ser nuestro propio rostro.

Líneas antes de estas indicaciones, se advierte de la impresión que puede suponer conocer quién fuiste, quién eres o quién puedes llegar a ser. A lo largo de este párrafo, el tono educado anterior cambia y las palabras comienzan a sonar con un matiz más rudo y directo; en mi opinión, más acorde con lo esperado de un caballero de esta orden, pues proponer una partida a tu propia alma es delicado y peligroso.

Durante este caso de Herminia, la realidad natural se esfumó. La actual, la gobernanta de esta oficina, nos hizo parte del imaginario tablero del “Juego de la Oca”. Un tablero capaz de inmiscuirse en acontecimientos del pasado. Cada decisión tomada será interpretada como si fuese nuestro turno y tirásemos los dados. Avanzaremos, retrocederemos y sufriremos la penalización correspondiente según marcan las reglas del juego, dependiendo de la casilla donde hayamos caído.

Nuestra partida empezó desde la puerta de la oficina de Pepe, cuando entramos por primera vez. Pasados unos breves minutos, enseguida llegamos a dos de las más importantes casillas del juego: los dos Puentes de los cuales consta el tablero; números 6 y 12. Interpretado en nuestro trabajo: el puente permite cruzar de una orilla a la otra; es el camino a un nivel superior. Se adentra por el paso de los tiempos desde el hoy hasta el más remoto de los pasados, surcando a su paso los mundos paralelos. Si no pones cuidado, podrás verte inmerso en cualquier dimensión inferior si la solución del caso así lo demanda. Por supuesto, yo diría que también hemos caído en el denominado Laberinto: casilla 42 y lugar donde afloran de golpe las dudas y confusiones derivadas de la espectacularidad de lo ocurrido en el transcurso de la partida. Su propósito, acabar con el ánimo de continuar, pues nos sentimos incapaces de encontrar salida. Tampoco podemos negar nuestro paso por las casillas 26 y 53. Pertenecen a Los Dados, los encargados de dictar el destino de cada jugador para avanzar por el tablero. Como ya hemos visto, llevamos varios sobresaltos; la suerte nos arrastra por un ir y venir sin sentido, lleno de sorpresas inconcebibles. El Pozo, la casilla 31, simboliza la expiación: hora de pagar los errores. Nos quedamos sin turno hasta que otro jugador caiga en esta casilla. ¿El caso de Pepe cuando se mantuvo en silencio y sin moverse en el umbral de la puerta de lo que ahora es el museo? Tuve que llegar hasta él para conseguir sacarle de ese estado de abstracción. La casilla 58 hace honor a su nombre. La Calavera, muerte, final del camino; nos mandó directos a mi oficina para comenzar desde el principio. Mi oficina: en ella ocurrió algo similar a la casilla 19 del juego, La Posada: el caso quedó postergado para cumplir un período de obligado descanso.

¿Qué relaciona este juego con las ánimas? Ojalá lo supiese. Se forma, te involucra en él, te hace pasar ratos que por distintas razones mejor no contar y todo, para llevar cada caso de Espíritus a su final más apropiado. En el códice manuscrito templario se afirma que el juego tiene la cualidad de surcar cualquier época pasada. Sin ningún problema, puede mostrar a toda persona presente en ese año al cual te haya llevado la partida, cada situación acontecida en ese momento y hasta a ti mismo si has ido a caer en un tablero en donde tu alma ya existía.

Nosotros debemos jugar esta partida hasta el final para poder ayudar a Herminia. De nada serviría pegar una patada a esta puerta del cuarto de calderas, echarla abajo y salir, porque sí, cedería al primer golpetazo, pero con ello también volveríamos a la casilla de salida. Por segunda vez, regresaríamos a la puerta de la oficina porque los acontecimientos que ocurrirían fuera de este cuarto, las nuevas pistas que encontraríamos, no nos conducirían ya hasta aquí, sino a la primera casilla de todas; de nuevo, volveríamos a la de salida. Ahora estamos en la número 56, la del calabozo o de la cárcel: representa la esclavitud al mundo ordinario, nuestro mundo, y en el cual Herminia continúa atrapada todavía. La pena por caer en esta casilla será estar aquí encerrados el tiempo equivalente a dos turnos sin jugar. Por tanto, acomodémonos, pues nos toca esperar y la continuación de este caso promete ser interesante…

III

Las horas pasan y el Espíritu de Herminia sigue sin aparecer. Cada vez resulta más incómodo este cuarto de calderas donde Pepe y yo nos encontramos. Los móviles, encendidos a modo de linternas, amenazan con agotar la batería. Apoyado en la vieja caldera, las dudas me asaltan: ¿veremos a Herminia antes de que la falta de aire se haga más evidente y nos obligue a marcharnos? Aunque seguimos encerrados, poco problema supondría salir de aquí; aun con el candado puesto, la endeblez de la puerta es manifiesta. Dadas las circunstancias, lo mejor será apagar los teléfonos; resulta mala idea quedarnos sin nada con que alumbrarnos. Proponer esto a Pepe aviva la tensión ya sosegada durante la espera. Por su forma de mirarme percibo que no está muy de acuerdo, pero accede a pesar del lógico recelo a proseguir en tinieblas.

La oscuridad ahora es total. Además, el descenso de la temperatura se hace evidente y el frío se deja notar por momentos. Permanecemos en un silencio solo roto por ciertos correteos, arañazos y agudos chillidos que revelan la presencia de alguna rata cercana. Con ánimo de espantarla, pataleo a cada rato. Por otra parte, la humedad da la impresión de haberse asentado en el interior de mis huesos. Necesito entrar en calor cuanto antes y pruebo a caminar a tientas. Al poco, toco la pared; las piedras con las que se hicieron este cuarto acaban de poner fin al paseo. Pepe refunfuña: compara el cuarto con la cámara de frío de la carnicería de su padre, a la vez que le oigo hacer flexiones para sacudirse la gélida sensación. Su respiración suena más fuerte; denota fatiga. Parece como si realizase demasiado esfuerzo con las flexiones. Mi propósito de calmarle se interrumpe cuando es él quien, anticipándose, me aconseja relajar el ímpetu del ejercicio o terminaré por hacerme daño. Sin demora, le advierto de la situación: yo estoy quieto, pegado al muro sin moverme y no he hecho ningún tipo de ejercicio físico…

¡No estamos solos!

En principio, Pepe ignora la respuesta. Bromea al afirmar sentirse exhausto tras intentar tocar con sus dedos la punta de los pies por tres veces seguidas; duda si podrá reponerse de tan desorbitado sacrificio. Al razonar la contestación, se da cuenta de lo que conlleva ese “yo estoy quieto”. Sobrecogido, me busca por el cuarto: ese inhalar y exhalar aire tan brusco es de alguien ajeno a nosotros; un alguien a quien no vemos. Sentimos cómo ese sonido, esa respiración acelerada, está ahora más cerca. Enciendo el móvil y enfoco a nuestro alrededor con la luz de la linterna, pero quien sea huye rauda de la zona iluminada. Era una Figura negra, alta, delgada; solo la he visto un instante antes de que se escondiera otra vez entre las sombras.